〈木質耐震シェルター70K レポート・栃井建設工業〉

新築も耐震リフォームも、分け隔てなく地続きの「安全・安心」を

一般社団法人耐震住宅100%実行委員会と株式会社エヌ・シー・エヌが共同開発し、2019年にリリースされた木質耐震シェルター70K。同年末に岐阜市の古い田舎家でその最初のユニットが設置されました。

▶︎▶︎当時のレポートはこちら:SE構法の技術を活用した「木質耐震シェルター70K」施工レポート

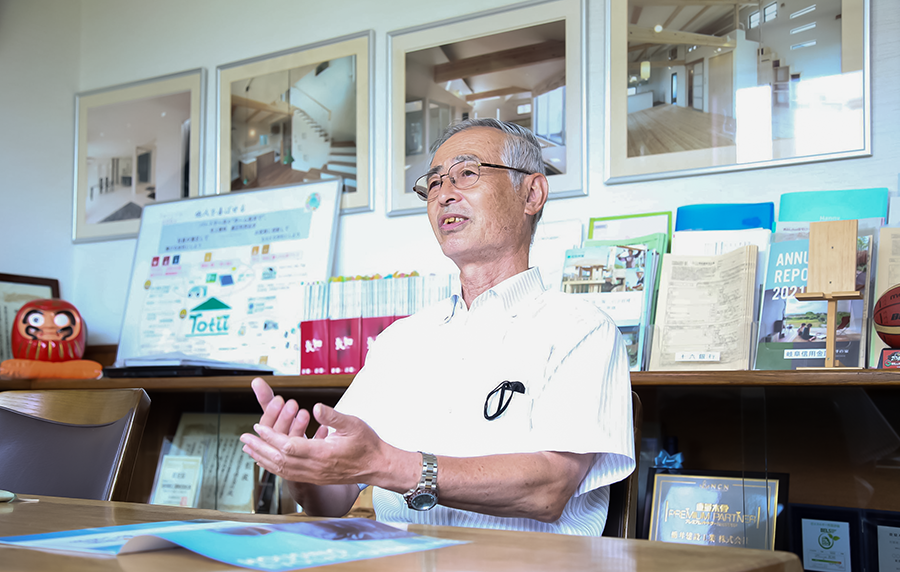

施工を担ったのは地元密着の工務店・栃井建設工業です。同社はその後も設置導入を重ね、現在までに12件の実績を積み上げてきました。今回のレポートは、当時社長(現・会長)として導入プロジェクトに関わり、いまも耐震シェルター普及の先頭に立っている渡邊会長に、導入の経緯や、現場での工夫、また住まい手の反応についてうかがいました。

木質耐震シェルター70Kの第一歩は岐阜の田舎家から

「最初の導入は、約20年前にスケルトンリフォームを行った岐阜市内の田舎家でした。骨組みまで解体・補強した住まいであっても、昨今の大きな地震の報道が続くなかで不安は残ります。家全体の耐震補強は費用も工期も大きくなりますが、70Kは普段の生活における居場所を重点的に強化するという画期的な仕組みでした」と渡邊会長は当時を振り返ります。

栃井建設工業は新築戸建てを中心に、「安全・安心」を旨とする地元密着型工務店です。長年にわたりSE構法を採用していることから、SE構法の技術を用いた木質耐震シェルター70Kについても、自然な流れで自信を持ってお客様に勧めることができたようです。

地域とのつながりをつくってきた「暮らしの瓦版」

栃井建設工業では、地域とのつながりを大切にした情報発信にも力を入れています。70Kの導入が12件にまで広がった背景の一つには、次のような取り組みがあったからではないか、と渡邊会長は考えています。

「私どもは20年以上にわたり、月刊誌「暮らしの瓦版」を発行しています。創刊当初は白黒の手作りチラシを自らポスティングするところから始め、現在は業務委託に移行しつつ、紙媒体での配布を継続しています。

『暮らしの瓦版』では定期的に70Kの情報も紹介しておりますが、地震への不安を強く感じている高齢層には紙のほうが届きやすいようですね」。

問い合わせの半数は新規、残りは長年のリフォーム顧客やご紹介で、地域に根づいた継続発信が着実に効果を生んでいます。

体験で伝える、梁からブランコを吊る展示も

さらに認知拡大に有効だった取り組みとして、地域イベントでの70K実機展示を挙げられています。

「夏のイベントでは会場に70Kを組み、梁からブランコを吊って、安全を配慮した上でお子さまに乗っていただく演出を行いました」。

家の中に組む木質耐震シェルターが、こうしたことでも揺るがないという事実は、目で見て体験していただくことで強く伝わります。また、岐阜新聞主催の催事などでも、3畳タイプの展示ユニットを設置し、立ち止まる来場者に技術や構造を説明し、注目を集めました。

工期は約2週間。組み立ては1日で

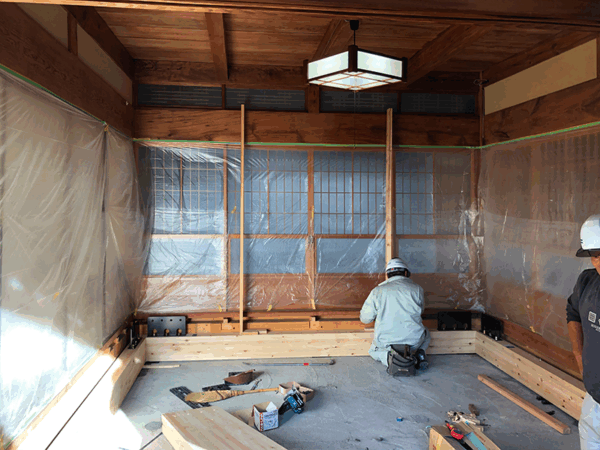

70Kは、床置きも可能ですが、同社での標準的な方法は、対象となる部屋の床をいったん撤去し、土間に防湿コンクリートを打設したうえで、70Kを組み立てていきます。「壁や天井は状態がよければ残し、既存内装の内側にシェルターを組み込みます。室内は四隅の柱分だけわずかに狭くなりますが、より部屋に溶け込む。そしてさらに馴染みやすくするために、柱・梁は柿渋で仕上げるのが定番となっています」と渡邊会長。

工期は最短で約2週間(うち組立ては1日程度)で、金曜にコンクリートを打設して週末に養生し、週明けに組み立てる工程が効率的だということです。

「組み立ては4〜6名の精鋭で行います。狭い室内で脚立を動かす作業のため、大人数よりも連携が取れた小人数のほうが効率的で、監督には70Kに精通した担当を置き、若手を中心にSE構法に習熟した大工が設置を行います」。既存の柱の傾きや床下の状態を現地で計測し、必要に応じて調整も行うそうですが、「新築では得られない楽しさがある」と大工の皆さんからの声も多く、社内のモチベーションにも好影響があるそうです。

施工時

コンクリート土台打設〜70K組み立て

耐震シェルターの現物という説得力

導入後の満足度は高く、不満や後悔の声はほとんどないということ。渡邊会長の印象的な事例として、「まずご自宅の寝室に設置した後、奥様が70Kの現物を見て気に入り、『次は私の部屋もお願いします』と、追加の依頼がありました。その場所は台所だったのですが『一日の多くをここで過ごすから、ここも守ってほしい』と。結果的に寝室と台所という「いつもの居場所」が2室とも安心な空間になったわけです。安心の場所は人それぞれであり、70Kはそうした選択にも寄り添えると感じています」。

また、工事中の現場が、そのまま見学会になることもあります。高齢のお父様の部屋に70Kを導入された時の話です。「最初は、自分の部屋で何をするのか、と不満顔でしたが、次第に組み上がる70Kを見るうちに表情が変わり、完成が近づく頃にはご近所に「うち、ええふうになったで」と誇らしげに案内されていました。安心な気持ちは、家族はもちろん、地域にも伝播していくんですね」。

施工例

70K で、安心の居場所が生まれる

自治体の補助制度が背中を押す

制度の後押しも耐震シェルターの導入を促すと渡邊会長。「たとえば岐阜市ではシェルター単独で30万円の補助が用意されており、決断の一助になっています。自治体によって制度の有無や内容は異なると思いますが、お客様が自ら情報を得て申請にお手伝いした例もありました」。

渡邊会長は、家全体の耐震補強は補助があっても負担‧手間が大きくなりがちですが、70Kであれば「まずはやってみよう」という、一歩踏みだす現実的な選択になりえると考えています。

契約を急がない、現場第一主義でしっかりと説明

住みながらの工事は、仮住まいを用意する必要が無く、経済的にもメリットは大きいのですが、一方でお客様のストレスにつながりやすいものです。だからこそ同社は、動線の制約や騒音、養生期間など、影響を事前に徹底して説明します。「契約を急いで誤解が残ることが最大のリスクです。問い合わせ段階でもできるだけ現地に赴き、床下まで確認して見積もるように心がけています。もちろん受注に至らない案件は一定数ありますが、“まず納得”が大切になりますね。私自身も現場の知見を持つ監督として先頭に立つケースもあります」。

渡邊会長はさらに続けます。「70Kの基本技術はSE構法ですが、資材供給・技術面はSE構法を開発したエヌ・シー・エヌが担い、導入窓口は一般社団法人耐震住宅100%実行委員会が担うという、役割分担を最初に明確にお伝えすることも、お客様との信頼形成には欠かせません。地元工務店は、その橋渡し役として、生活者に最も近い場所で、“安心”を具体化していくということですね」。

問い合わせや見積の段階止まりで、導入に至らなかったものは5〜6件ほどあるそうです。栃井建設工業ではそうした判断を尊重しつつ、課題となった技術や構法、制度、費用などについて丁寧に記録として残しています。「いまはやらなくても、次の機会に必ず役に立つ」。無理に背中を押さない姿勢が、長期の信頼につながるのだと考えています。

“小さくても、確かに” 70Kがもたらす現実的な備え

70Kによる耐震リフォームは、年に何ユニットも量産する種類の仕事ではありません。渡邊会長のお話でもあるように、だからこそ一件ごとに、暮らしと施工の両立、制度の最適活用、お客様の安全‧安心などを丁寧に詰めていく必要があります。

大規模改修に踏み切れない家でも、まず守るべき一室から安全を積み上げる70Kがもたらすのは、暮らしに根ざした“現実的な備え”だと、あらためて強く感じています。

栃井建設工業株式会社

〒501-0105 岐阜県岐阜市河渡3丁目138番地

https://totii.co.jp/